こんにちは!

ハッピープラス南堀江です🐣

今日はハッピープラス南堀江の言語聴覚士から、

言語療育の様子についてお伝えしたいと思います😊♪

まずは、公文の様子から。

1文字ずつ読み飛ばさないように、

指や鉛筆で文字を追って

丁寧に音読するお子様や、

「今日はこんな大きい数字だよ!

100だってできちゃうんだから〜♪」

と、課題に前向きに取り組む場面もありました🥰

今回は、9月に行ったSSTの内容について

お話ししたいと思います。

そもそも、SSTとは、Social Skills Training(ソーシャルスキルトレーニング)の頭文字をとったものです。

社会生活技能訓練ともよばれ、

社会生活を営む上で必要な

他者との効果的なコミュニケーションや関係づくり、

自身の感情や行動の調整能力、

集団場面での適応能力などの能力や技術を、

様々なプログラムを通して

学んでいく支援のことをいいます。

プログラムの中では、

園などで実際に困った場面をもとに

ロールプレイなどを通して

問題を解決していく方法を見つけ出し、

実際の場面へと繋げていくことを目指しています。

では、社会的な場面での困り感とはどういったものがあるでしょうか。

・コミュニケーションが苦手で固まってしまう

・信頼関係をきづくあいさつができない

・激しく怒ったりかんしゃくを起こす

・ルールを守ることが苦手

など、一部の例にはなりますが、

わがままにみえたり、メンタルの問題や

躾がなっていないと判断されてしまうお子様の背景には、

ソーシャルスキルの課題が隠されています。

例えば、

コミュニケーションスキルが身に付いていないと

「言いたいこと」が言えずに固まってしまいます。

対人関係スキルが身に付いていないと

相手にとって嫌なことを平気で言ってしまったり、

相手との距離感が近過ぎて

嫌がられてしまうことがあります。

セルフレギュレーション(自己調整力)ができないと

激しく怒ったり、

かんしゃくを起こしたりします。

集団行動ができないと

ルールを守ることができず、

ゲームの中でズルをしてしまうことがあります。

社会場面では、「こうした方がいい」「これはしない方がいい」といった

暗黙のルールがあり、

多くの人がそれを感じ取ってコミュニケーションをしています。

しかし、適切な環境が与えられなかったり、

発達の特性によって

暗黙のルールの理解が難しいお子様もいます。

そういったお子様は、

実際の場面で周囲に馴染めなかったり、

感情的になることが多くなるなど、

困難を抱えてしまいがちになります。

そのため、SSTを通して

園や学校などでの社会生活を過ごしやすくしていきます。

ソーシャルスキルトレーニングには、

1.教示

2.モデリング

3.リハーサル

4.フィードバック

5.般化

という一般的な流れがあります。

1.教示 では、

SSTで身につけることを明確にします。

2.モデリング では、

支援員が実演し、「見て学ぶ」ことをします。

1回目によくない例 2回目に良かった例を

提示するなどし、

実際の困った場面と照らし合わせてみます。

3.リハーサル では、

お子様が実際に演じてみます。

役になりきる「ロールプレイ」を行ったり、

ゲームなどで遊びながら学ぶ方法、

ワークシートを用いて書いていく方法

などがあります。

4.フィードバック では、

支援員からお子様に対して

振り返りを行い、練習をできたことを褒め、

良かったことや改善点に対し、

具体的に「どのように良かったか」、

いけなかったことに対しては

「ここが悪かった」と言われても、

どうすればよかったのかがわからないため、

否定的な表現は使わず、

「ここをこうするともっとよくなるよ」と、

次に繋がるようなフィードバックを行います。

5.般化(はんか) では、

SSTで取り組んだことを

日常で試す課題をいくつか与えて、

実際の場面で取り組んでもらいます。

ハッピープラスのSSTでも、

この流れにのっとってソーシャルスキルを

学んでいます。😊

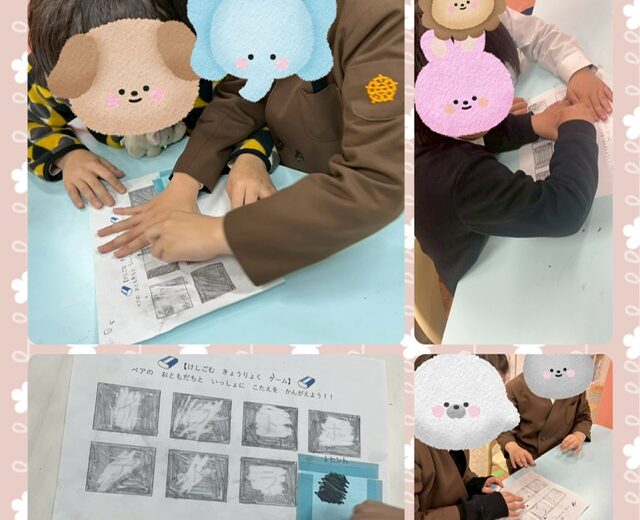

今月の9月では、

「伝言ゲーム」を行いました。

実際に学習スペースで騒いでいる場面絵をみてもらい、この振る舞いについてどのような感情になるかを考えてもらうところから始めました。

大きい声での会話は、

他に勉強している人の集中を妨げる行為になることや、

びっくりして、怖い気持ちになることなど、

他の人に悪い影響があることを

一緒に考えてもらいながら認識を深めました。

そして、どのように振る舞うことが望ましいのかを考えてみました。

どうしてもご用事がある時には声の大きさ表をみて、

「小さい声で話そう」というお話をし、

実際に自分の名前をヒソヒソ声で言ってみる練習を行いました。

また、小さい声の時には

顔が近くなることもお話しをしました。

距離が近すぎると嫌な気持ちになるという話をしてから、

実際に手を伸ばしてもらうと、

お友達の腕が体や顔に当たって不快そうな表情をしていました😔

「いや」「やめてよ」と自然と言葉が出ています。

腕一本分開けると当たらないことを伝えたり、

ヒソヒソ声の時には手を口元に当てて、

顔が近寄り過ぎないようにする方法も

提案してみました😌

そして、何がどうして嫌なのかを学習した後には、

伝言ゲームで、

人との距離間や声の大きさを調整することを

意識しながらゲームに取り組みます♪

先ほどの、3.リハーサル ですね。

1ヶ月通して取り組むと、

困ったときの対応方法が少しずつ見えてくるので、

週を追うごとに見えてきた課題の中からお約束ごとを決めたり、

新たなルールを加えたりすることで、

初めの課題をクリアすることが当たり前のようになっていきます。

フィードバックを行う中では、

伝言ゲームにおいての課題とその週ごとの課題について振り返り、

良かった点や、工夫できた点、

嫌な気持ちになっても最後までできた姿など、

お子様一人一人が頑張れた点についてお話ししています。☺️

みんなの前で褒められることが、

特別嬉しい様子で、来週も頑張ろう、

またやってみたいと思う気持ちに繋がっているようです。

また、ハッピープラスでは

自由遊びやおやつの時間でリラックスできる時間があります。

その時に、あえて個人的に声をかけるなどし、

活動について「今日頑張っていたね」

「さっきは譲ってくれて優しかったね。ありがとう」

など、お子様にとって覚えていてほしい場面や、

実際に使って欲しい場面を具体的に伝えたり、

学習スペースでヒソヒソ声でお話しをしてくれるお友達には

「きちんとヒソヒソ声使えてるね」と声かけを行い、

日常生活へ般化しやすい橋渡しのような行動も心がけています。

ハッピープラス南堀江では、随時、

見学・体験を受け付けています♪

お気軽にご連絡ください🌱

※株式会社公文教育研究会との契約に基づき

公文式学習導入施設として、

教材提供と学習指導のサポートを受けています。